前稿〈「もずく」の分類と呼び名(その一)〉では,広く知られた「もずく」であるモズク,オキナワモズク,フトモズクについて紹介したが,ここでは,そのほかにどのようなモズク類があるのか,それらはどのように分類されているのかについて紹介したい。ただし,〇〇モズクという名の海藻や淡水藻は紅藻にもあるが,ここでは真のモズクやオキナワモズクが含まれる褐藻に限った話題とする。また,褐藻の中でもどの範囲までを「モズク類」として扱うかについては定めがあるわけではないが,ここではとりあえず「シオミドロ目ナガマツモ科に分類され,細長くて,柔らかく,ヌルッとしており,食用とされているか,食用になりそうなもの」とし,そのうち,日本に分布しているものを扱うことにする。このような性質を備えた海藻は世界各地に分布するが,少なくとも欧米では食用にする習慣はなさそうで,「モズク類」に相当する英語などの単語も見あたらない。なお,本稿ではこれ以降,生物名(種名)として示す場合は「カタカナ」で,食品や商品としてつけられている名前については,その商品名にかかわらず「ひらがな」で表記することにする。

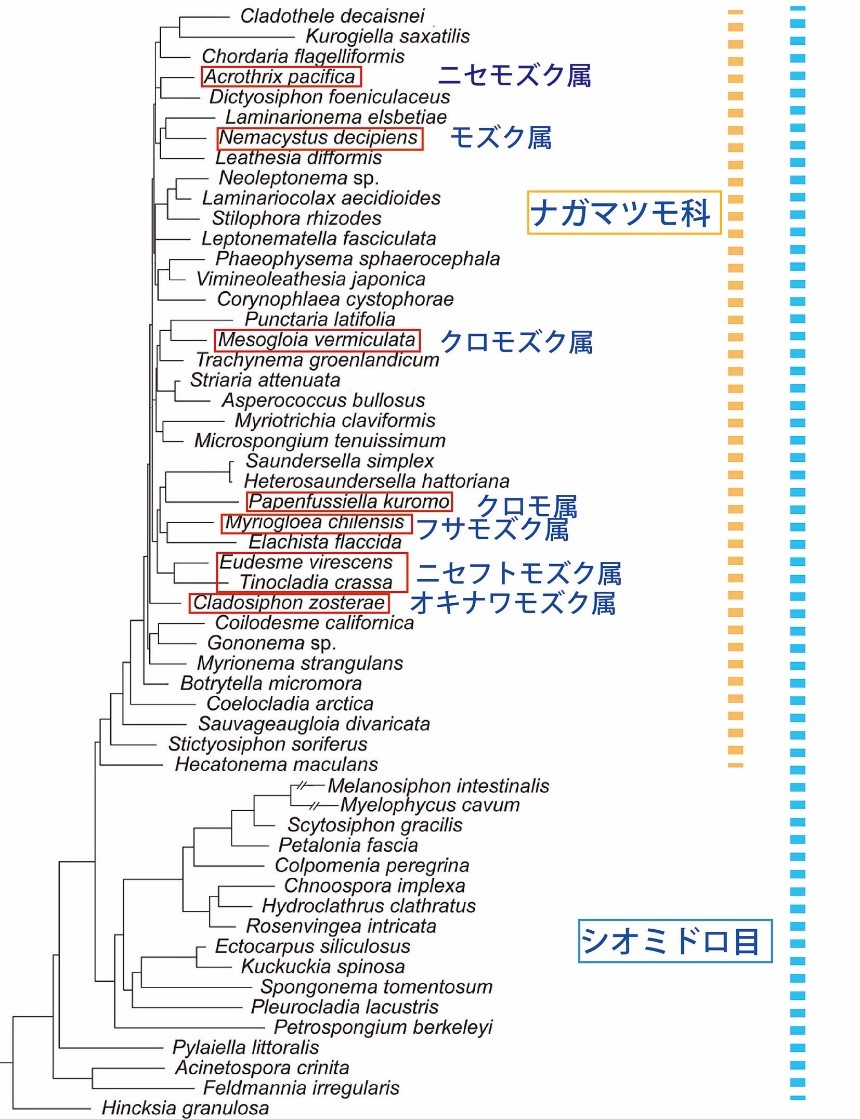

さて,モズク類は長い間,その形態学的な特徴から「科」よりは一つ上の分類階級である「目」の階級で「ナガマツモ目」として扱われてきた。しかし,分子系統学的な解析からは,それらが進化的に一つの系統群にまとまらないことが示されて,現在はシオミドロ目に含まれるナガマツモ科として扱われるのが一般的である。ちなみにシオミドロ目には,やはり以前はカヤモノリ目やウイキョウモ目などの独立した目として扱われてきた種が含められているほか,分子系統解析の結果により独立した科として扱われるようになったシワノカワ科などが含まれているが,その分類は依然としてかなり混乱した状況にある。

図1はシオミドロ目の種の系統関係について,ナガマツモ科に重点を置いて解析した分子系統樹の一例である。シオミドロ目の海藻は,現在でも属や種の階級の系統関係がはっきりせず,この分子系統樹も充分な信頼度が得られているわけではない。それでもモズク類はすべてナガマツモ科の中に含まれるものの,一つだけの祖先から誕生した,というわけではなさそうである。すなわち,進化的な起源はいくつもあるが,はじめに述べた「細長くて,柔らかく,ヌルッとしており,食べられそうな褐藻」をわれわれが「モズクの仲間」としてとらえているだけのことのようである。

(Kawai, H. & Hanyuda, T. 未発表)。赤枠で囲んだ属にモズク類が含まれる。

それでは,日本に何種くらいのモズク類が分布しているのだろう。主に筆者の研究室で解析した結果に基づくと,現時点で以下の20種くらいが含まれ,そのうち少なくとも太字で示した10種くらいは食用として利用されてきただろうと考えている。ただし,このうち多くは,いわゆる隠蔽種,すなわち本来は別の種なのだが外見上の区別がつかないため一つの種として扱われてきた種を筆者らが新種として記載したもので,実際にはこれまでも別の種の名前で呼ばれて(あるいは大雑把に「もずく」として)食べられ,また商品として流通してきたかもしれない。

日本産の主なモズク類:ニセモズク Acrothrix pacifica;キタニセモズク Acrothrix gracilis;キシュウモズク Cladosiphon umezakii;オキナワモズク Cladosiphon okamuranus;タジマモズク Cladosiphon takenoensis;ニセフトモズク Eudesme borealis;フトモズク Eudesme crassa (=Tinocladia crassa);マギレフトモズク Eudesme pseudocrassa;サンリクモズク Eudesme sanrikuensis (=Tinocladia sanrikuensis);サントウフトモズク(新称)Eudesme shandongensis (=Tinocladia shandongensis) ;クロモ Papenfussiella kuromo;ニセクロモ Papenfussiella shikokuensis;キタクロモ Papenfussiella iemasae;フサクロモ Papenfussiella densa (=Papenfussiella kuromo f. densa);モズク Nemacystus decipiens;ニセクロモズク Mesogloia japonica;クロモズク Mesogloia ikomae (=Sauvageaugloia ikomae);フサモズク Myriogloea simplex;クサモズク Sphaerotrichia divaricata;イシモズク Sphaerotrichia firma

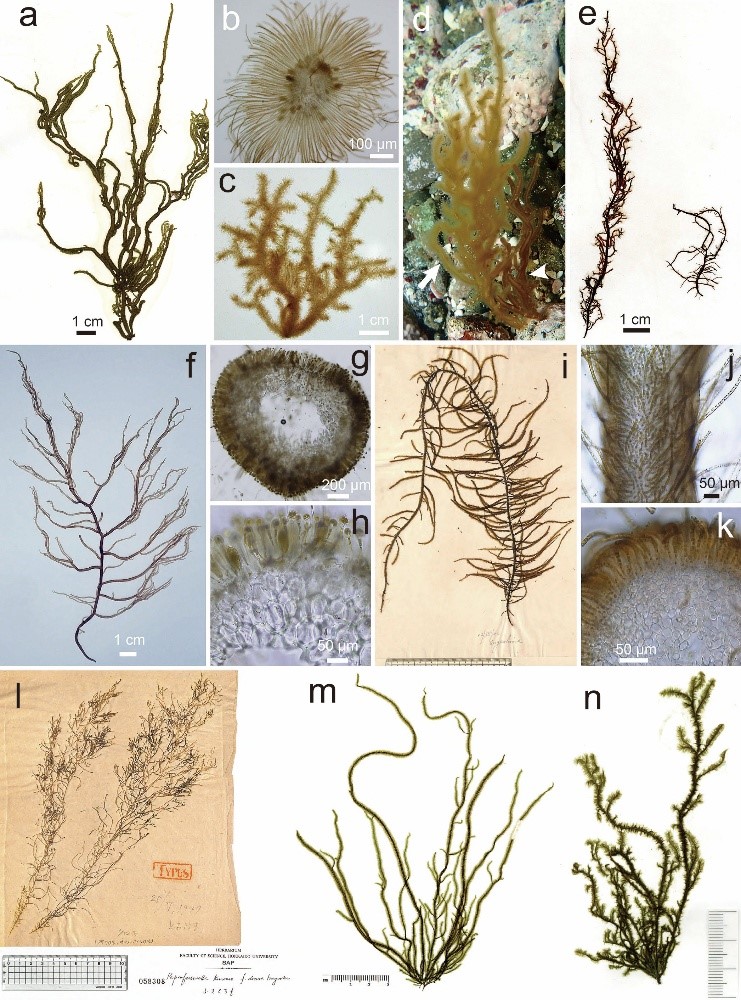

オキナワモズク属の種については,前稿(その一)でオキナワモズクについて紹介したが,2007年に2つめの種としてキシュウモズクが記載された(図2a,b,d; Ajisaka et al. 2007)。この種は東北以南に広く分布し,オキナワモズクよりかなり長い同化糸を持つことが特徴だが,その外観や食感はフトモズクとオキナワモズクの中間くらいで,新種として認識される以前も “ふともずく” として食用にされてきたと思われる。実際,神戸のあるスーパーで四国産の “ふともずく” として売られていたものはキシュウモズクであったことから,かなり広く流通しているようである。また,すでに試験的な養殖も行われていることから,今後さらに一般的な食品になるかもしれない。

その後,筆者らはキシュウモズクに近縁な種として,兵庫県日本海沿岸からタジマモズクを記載した(図2c; Kawai et al. 2016a)。この種はこれまで竹野でしか確認されていないが,これは水深4-6 mの比較的深いところに生えていることから,見過ごされてきたのだろう。しかし海中で観察すると特徴的な毛羽立った外観をしており,他のモズク類とは容易に区別がつく(図2d)。このため,今後あらたな分布地の報告があることを期待している。

イシモズクとクサモズクは各地の沿岸に分布し,また食用として広く利用されてきた種だが,両者の分類はかなり混乱してきた(図2e–h)。両種はもともと別々の種(Chordaria divaricataとC. firma;後にSphaerotrichia divaricata とS. firma)として記載されたもので,岡村(1915)が日本での分布を報告した際に,典型的には岩に着生するか他の海藻に着生するかの違いからこれらの和名がつけられた。しかし形態学的な観察からは両者の区別が難しく,稲垣(1953)が両種は同種であると報告したことから,長らく一つの種(イシモズク)であるとされてきた。しかし,遺伝子解析の結果から,やはり両種は別種であり,一般に着生基質が異なることが確認された(Kim et al. 2003)。ただしイシモズク(図2e)は,これまで一般に用いられてきた学名Sphaerotrichia divaricataではなく,S. firmaの方にあたるため,なかなかややこしい。いずれにせよ,はじめに報告されたようにクサモズク(図2f–h)はホンダワラ類などの海藻に着生することが多く,岩に生えるイシモズクより柔らかい食感のものが多い。しかしその名前はまだ独立した種としての市民権を得ていないためか,北日本のある地域などでは,柔らかい “いしもずく” として売られている。

クロモはその名の通り,モズク類としてはかなり黒っぽい外観をしており,強い粘りをもつが歯ごたえがあり,地域によっては高級な食材として流通している。水草にもクロモという種類があって紛らわしいが,海藻のクロモの方がずっと名は体を表している。分類上は長らく1種とされてきており,ナガマツモ目の網羅的な形態学的研究を行ったInagaki(1958)は愛知県の沿岸から一般的なクロモ(図2i–k)と異なる形状のものを報告したが,クロモの2つの独立した品種(ホソクロモ,フサクロモ)として記載した。しかし,筆者らがこの研究で用いられた古い標本を調査し,またそれらの標本の遺伝子解析を行った結果,両者は1つの種だがクロモとは別種であることが分かり,新種フサクロモとして記載した(図2l; Kawai et al. 2016b)。ただ,残念ながらこの種類が現在も原記載地の周辺に生育しているのか,また解剖学的にクロモとどのように異なるかについては,未だ確認できていない。また,四国にはクロモと良く似た外観をもつ隠蔽種が分布することが明らかになり,シコククロモ(図2m)と命名したが,これはこれまでクロモと区別されずに利用されてきただろうと考えている(Kawai et al. 2016b)。一方,北海道東部に生育する小形の種類で,以前は北大西洋や北極海に分布する P. caritrichaであろうと考えていたものも独立した種であることが明らかになり,キタクロモ(図2n)として記載した(Kawai et al. 2016b)。ちなみに学名の種小名P. iemasaeは日本におけるスキューバ潜水による海藻の生態研究のパイオニアであり,アナメ属(コンブ目)の研究をされた山田家正先生に献名したものである。

「もずく」の分類と呼び名(その二):そのほかのモズク類 1/2/川井浩史 | 海苔百景 リレーエッセイ」ページのトップに戻る