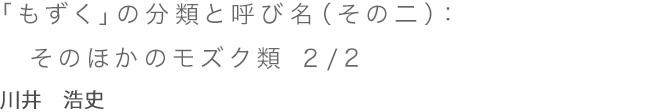

ニセモズクは褐藻ツルモに着生する長さ30cm程度になる種で,北海道から九州にかけて広く分布する(図3a–c)。岩など,他の基質にも生えないわけではないが,圧倒的にツルモに着生することが多く,どのような理由でそうなっているのかは明らかになっていない。見た目は食べられそうであるが,あまり利用されているという話は聞かない。一方,ニセモズクと近縁だが,主に岩に着生する種としてキタニセモズクがある(図3d; Kawai 1983)。この種はニセモズクほどヌルヌルしておらず,また分枝が少ないことで区別可能である。本邦では本州以北で確認されているが,北太平洋から北大西洋にかけて広く分布する。

形態(b),同横断面(c)。d. キタニセモズク(生標本)の横断面。

e–g. ニセクロモズクの生態(e),外部形態 (f), 横断面(g)。h, i.

クロモズクの生態(h), 横断面(i)[写真:神谷充伸氏提供]。j, k.

フサモズクの外部形態(j), 縦断面(k)。

クロモズクはもともと山陰地方で記載された種で,以前はSauvageaugloia属に分類されていたが,遺伝子解析の結果から真のSauvageaugloia属とは遠く,Mesogloia属に含まれることが明らかになった(図3h,i; Kawai et al. 2019)。また,以前はこの種類に同定されていた,瀬戸内海沿岸に生育するものは別種であることが明らかになり,ニセクロモズクとして記載した(図3e–g; Kawai et al. 2019)。

フサモズクは初め瀬川・太田(1951)が博多湾から報告した種で,本州以南に分布する(図3j,k)。この種ははじめキツネノオという和名がつけられていたように,太く,あまり枝分かれしない独特の外観をもった種である。キツネノオという名前の種は緑藻ですでに使われていたため,混乱を避けるためその名前はフサモズクに変更されたが,その外観は褐藻のフサモズクの方がはるかにキツネノオに相応しいように思う。かなり珍しい種とされており,また静穏で泥がかった岩の上に生育するという特徴から,あまり食用にはされてこなかったのではと考えている。

「もずく」は,その分類や呼称が混乱してきたことや,食品として大量に,また安定して流通する種が少ないことから,その種の多様さや種ごとの特徴が充分認識されてこなかった。しかし,20種におよぶ多様な種が一定の地域性をもって生育していることは,日本における海藻類の多様性の高さを示す良い例であるとともに,モズク類が未活用の水産資源として大きな可能性を持っていることを示している。モズク類の食感は,ただ ‘ヌルッ’,‘ネバネバ’ だけではなく,種ごとに非常に多様である。しかし,自分の食べたものがどの種類か分からない状況では,「好み」もなかなか生まれてこないだろう。イチゴやミカン,あるいはコーヒーのように,多様な種や品種ごとに区別して売られるというところまでは期待しないにせよ,せめてきちんとした種の名前で,産地も示して売られるようになって欲しいと思う。そうすれば,食品としての付加価値が高まるだろうし,「私の好みのもずくは,〇〇産の〇〇モズクなんだけど・・」などと,選んで買いものをする楽しみも生まれるのではないだろうか。

Ajisaka, T., Kim, S.-H., Uwai, S., Kawai, H. 2007. Cladosiphon umezakii sp. nov. (Ectocarpales, Phaeophyceae)

from Japan. Phycol. Res. 55: 203–213.

Hanyuda, T., Takeuchi, T., Kawai, H. 2019. Tinocladia sanrikuensis sp. nov. (Ectocarpales s.l., Phaeophyceae)

from Japan. Phycol. Res. 67: 221–227.

Inagaki, K. 1958. A systematic study of the order Chordariales from Japan and its vicinity. Sci. Pap. Inst. Alg.

Res. Fac. Sci. Hokkaido Univ. 4: 87–197.

Kawai, H. 1983. Morphological observation on Acrothrix gracilis newly found in Japan. Jap. J. Phycol. 31:

167–172.

Kawai, H., Hanyuda, T., Kim, S.H., Ichikawa, Y., Uwai, S., Peters, A.F. 2016a. Cladosiphon takenoensis sp. nov.

(Ectocarpales s.l., Phaeophyceae) from Japan. Phycol. Res. 64: 212–218.

Kawai, H., Hanyuda, T., Shibata, K., Kamiya, M., Peters, A.F. 2019. Proposal of a new brown algal species

Mesogloia japonica sp. nov. (Chordariaceae, Phaeophyceae) and transfer of Sauvageaugloia ikomae to Mesogloia. Phycologia 58: 63–69.

Kawai, H., Miyoshi, K., Hanyuda, T. 2016b. Taxonomic revision of Papenfussiella species (Chordariaceae,

Phaeophyceae) in the Northern Hemisphere. Phycologia 55: 308–317.

Kim, S.-H, Peters, A.F., Kawai, H. 2003. Taxonomic revision of Sphaerotrichia divaricata (Ectocarpales,

Phaeophyceae), with a reappraisal of S. firma from the north-west Pacific. Phycologia 42: 183–192.

稲垣貫一. 1953. 「イシモヅクとクサモヅクは同一物である」藻類 1: 30–32.

岡村金太郎. 1913-1915. 日本藻類図譜 III. 東京

瀬川宗吉・太田国光. 1951. 博多湾の海藻についての二三知見. 九州大學農學部學藝雜誌. 13: 282–285.

執筆者

川井 浩史(かわい・ひろし)

神戸大学内海域環境教育研究センター特命教授(同元センター長)・名誉教授、理学博士、

日本藻類学会元会長、アジア太平洋藻類学会 (APPA) 元会長、日本藻類学会学術賞 (山田賞) 受賞(2019)

「「もずく」の分類と呼び名(その二):そのほかのモズク類 2/2/川井浩史 | 海苔百景 リレーエッセイ」ページのトップに戻る